漢方薬集中

2010 12/4号より

2010 12/4号より

『ツムラ』企業レポート Managerial Analysis

倒産寸前からの復活劇・漢方薬集中の凄みとリスク

長らく代名詞だった「バスクリン」など低収益部門を売却して漢方薬に集中し、倒産寸前から復活を遂げたツム。想定どおりなら今期、過去最高益を達成する。中国に依存する原料が高騰傾向にあり、2年ごとに製品単価(健康保険・薬価)が下がり続けるなか、今後も成長路線は続けられるのか。同社の戦略とリスクを追った。

週刊ダイヤモンド本誌・柴田むつみ

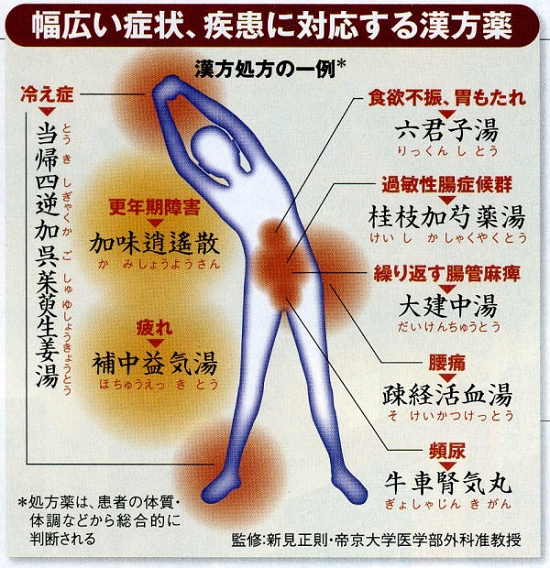

「大建中湯は頻繁に処方する。大腸ガンの手術後など、腸管が麻痺して起こる膨満感や悪心などの予防に有効と実感している」(ある消化器外科専門医)。別の神経内科医は「アルツハイマー型認知症による妄想や暴力を抑えるクスリとして抑肝散が知られるようになり処方が増えている」と言う。

このとおり近年、西洋医学を基礎とする日本の医療現場で、漢方薬が併用されるケースが徐々に増えている。漢方薬は、中国の医学を起源とし、診断法などが日本で独自に進化した「漢方医学」で用いられるクスリの総称である。

薬草など多数の有効成分を含む生薬を組み合わせて作られ、その数は保険収載されているだけでも140以上に上る。冒頭の大建中湯、抑肝散も漢方薬の一種だ。生薬を煎じて飲む方法もあるが、その煎じ薬を乾燥させて製剤した医療用漢方薬が一般的な医療現場では使われている。

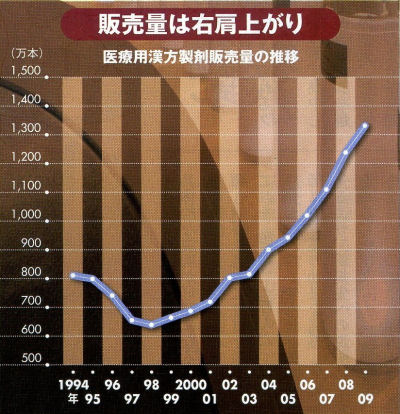

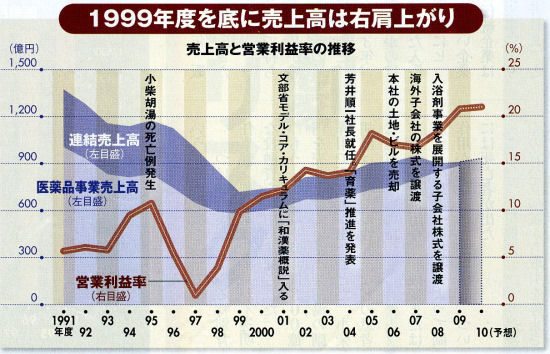

販売量ツムラは、医療用漢方薬の売上高883億円(2009年度)で、市場シェアの8割を握るトップメーカーである。1976年に漢方薬に健康保険が使えるようになり、売り上げは徐々に拡大。近年、販売量は右肩上がりで増えてきた(右グラフ参照)。

販売量ツムラは、医療用漢方薬の売上高883億円(2009年度)で、市場シェアの8割を握るトップメーカーである。1976年に漢方薬に健康保険が使えるようになり、売り上げは徐々に拡大。近年、販売量は右肩上がりで増えてきた(右グラフ参照)。

しかし、「ようやくここまで持ち直してきた」と芳井順一社長が感慨深げに振り返るように、その道のりは平坦なものではなかった。

ツムラの創業は1893年、明治時代の後期にさかのぼる。1930年に発売された入浴剤「バスクリン」が爆発的にヒットし、一般にもなじみの深い企業となった。

だが、この伝統企業は1990年代後半に二つの出来事により「倒産の一歩手前」(芳井社長)という存亡の危機を迎える。

一つは、創業一族による特別背任事件。創業家の元社長が不透明な投融資を理由に逮捕された。

もう一つは、当時年間300億円を売り上げていた小柴胡湯の副作用で死亡者が出たことだ。小柴胡湯は感冒や慢性肝炎などの患者に処方されていたが、インターフェロンとの併用や、肝硬変または肝ガンの患者への投与によって副作用が起こることが判明し、ついには死亡者が出た。

この二つを契機に、ツムラは多くの官公立病院から取引を停止され、連結売上高は約1000億円から3割超も急減、自己資本比率は2000年度にわずか5.7%まで落ち込んだ。当時、「メイン行から自主再建は無理ですと言われた」(芳井社長)という。

窮地に陥ったツムラの再建を主導したのは旧第一製薬(現第一三共)常務だった風間八左衛門氏である。

風間氏は、ツムラ創業者・津村重舎の孫に当たる。本家の一大事とあって自ら再建に当たる腹を決めたのだった。その際、旧第一製薬で部下だった芳井社長を引き連れ、二人三脚で再建に当たった。

2000年からの約10年間で、ツムラは企業の収益構造を一変させる構造改革を実施する。ツムラの代名詞だったバスクリンなど家庭用品部門を分離・売却したほか、漢方薬以外の新薬開発を停止するなど低収益部門を削減した。

一方で、主力かつ、高収益を稼ぎ出す医療用漢方薬の事業に特化・拡大を進めた。

芳井社長が就任したのは、改革路線が定着した2004年。そして、医療用漢方薬の販売量は、2000年度比でほぼ倍増した。いかにして医療用漢方薬を伸ばしてきたのだろうか。

漢方薬の対応

漢方薬の対応

旧第一製薬から移った当初、芳井社長は、ツムラの営業部門に疑問を感じていた。「漢方薬をたくさん処方する重要先は毎日のように訪問する一方、まったく新規開拓をしていなかった」からだ。

当時の重要先は、診療科が多岐にわたるものの開業医が中心で、大規模な総合病院など新規顧客の獲得は不可欠だった。しかし西洋医学に慣れ親しんだ医師のあいだで、畑違いの漢方薬に対する不信感は根強かった。

古くから使われてきたことで漢方薬の効果はわかっている。だが、西洋医学で用いられる化学合成された医薬品のように、クスリが効くメカニズムが科学的に解明されておらず、それが不信感につながっていた。

そこでツムラは、漢方薬への不信感を払拭しながら、新規開拓する、三つの作戦を実行に移した。

売上高と営業利益率

売上高と営業利益率

効<仕組みを解明し医師の不信感を払拭

第1に、化学合成で作られるクスリの効果が薄い分野の、三つ(現在は五つ)の漢方薬に集中して、クスリが効くメカニズムを解明することだ。その結果、医薬情報担当者(MR)は、より科学的、具体的な説明が可能になる。漢方薬の薬効を示す論文が出れば、医師も納得し処方に自信を深める。これを「育薬」と呼んだ。

第2に、少しでも興味のある医師に漢方薬の効果を実感してもらえるよう、新規先への説明に工夫を凝らした。たとえば、〃漢方薬初心者〃の医師には、漢方の専門用語は使わずある程度簡素化したプロセスで処方する方法が伝えられた。おおまかな体質や体調の把握と明らかな症状を基に処方できるようにして、漢方薬への抵抗感を払拭させるのが狙いだった。

効果を実感し、もっと勉強してみたいと思った医師向けには、10~20人単位で受けられるセミナーを全国で開催。現在もさまざまなレベル、専門分野向けのセミナーを実施し、「臨床研究指定病院の指導医を対象としたセミナーに特に注力している」(高崎隆次・理事医薬営業本部副本部長)という。

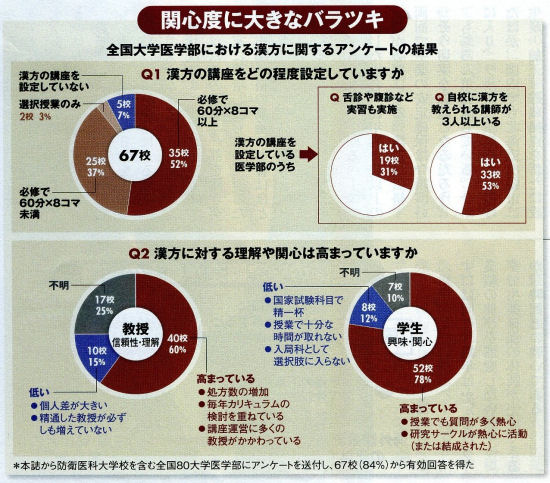

そして、第3として、〃鉄は熱いうちに打て!"と大学医学部での漢方薬教育の普及を後方支援した。全国の医学部で漢方薬の講座を設定できるよう、指導医を紹介するなど後押ししている。

前進のきっかけは、文部省(現文部科学省)が2001年に発表した医学部のコア・カリキュラムに初めて「和漢薬を概説できる」という指針が示されたことだ。以降、全国に80ある医学部の多くで漢方薬に関する講座が設定されてきた。

成果は本誌(週刊ダイアモンド)が実施したアンケート結果でも見て取れる。有効回答数67校のうち約9割が漢方に関する講座を設定している、と回答。

ただし、コア・カリキュラムに強制力はなく、漢方薬は医師国家試験にも含まれない科目のため、大学によって、講座のコマ数や講師の育成状況など漢方教育への取り組み姿勢にバラツキは大きい。

このほか、若い学生が総じて漢方薬に興味・関心を持っているのに対し、教授陣では漢方薬に対する信頼性や理解がさほど深まっていないという傾向も見て取れる。

しかし、漢方教育の未成熟や、教授陣の漢方薬に対する偏見は、裏を返せば、漢方薬はまだまだ市場開拓できる余地が大きいことを示している。

大学の関心度

大学の関心度

むしろ注意すべきは、営業を急ぐあまり、漢方薬の副作用や診察法などを十分知らない医師が増えることだろう。

「"腹部手術後に大建中湯"との乱暴な営業文句も聞えてくるが、胃ガン患者に適さないなど、注意喚起が不十分」と癌研有明病院漢方サポート外来の星野恵津夫・消化器内科部長は警鐘を鳴らす。

同病院は、ガン専門としては珍しく漢方薬の専門外来を設け、放射線治療時に起こる副作用の症状緩和などに漢方薬を処方している。

2006年の設置当初、院内紹介のみだった患者はいまや全国から集まり、月間患者数は360人と右肩上がりだ。日進月歩のガン治療でも漢方薬の活用が広がるなど、有用性が見直されている今こそ、間違った使い方による大きな副作用事故の防止に努める意義は大きい。

自助努力で解決できない保険除外と生薬リスク

今期、予想どおりなら、ツムラは連結売上高931億円に対し営業利益196億円と、過去量局益を記録する。

低収益部門を削減し、いまや連結売上高の97%を占める医療用漢方薬事業に注力する〃一本足打法〃はほぼ完成したといえるだろう。最適な生産・流通体制や社内の人員体制が構築され、取扱量が増えるほど効率が高まり収益性が向上する。

では、将来にわたって今の成長を続けられるのか。結論からいえば、ツムラの成長に関しては、自助努力で完全に解決できないボトルネックが二つある。

一つは、漢方薬に健康保険が使えなくなるリスクである。

実際、昨年も行政刷新会議の事業仕分けで、漢方薬を保険適用からはずす議論が出た。

もし、保険からはずされ薬剤費の全額が患者負担となれば、医療用漢方薬のなかで単価の高いツムラ製品の利用減少は必至。幸い保険適用は継続となり、「適用除外に反対する署名が2週間で93万人分も集まるなど、漢方薬の有用性について議論が尽くされてよかった。

同じ議論が蒸し返されることはない」(芳井社長)と自信を見せるが、議論が再燃しない保証はない。

もう一つは原料問題である。

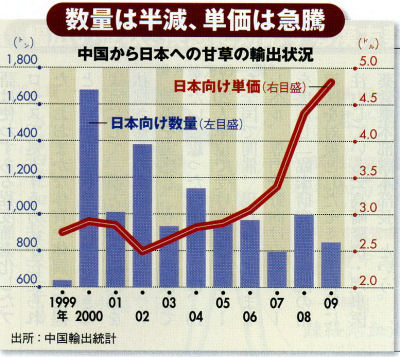

甘草の輸出状況ツムラは、原料として使っている生薬118種類の8割を中国に依存している。しかし中国は近年、乱獲防止などの目的で、一部生薬の輸出量を抑えるよう規制をかけ、需給が逼迫している。

甘草の輸出状況ツムラは、原料として使っている生薬118種類の8割を中国に依存している。しかし中国は近年、乱獲防止などの目的で、一部生薬の輸出量を抑えるよう規制をかけ、需給が逼迫している。

ツムラは米国で大建中湯の開発を進め、2017年の発売を目指している。だが、「漢方薬の効果をまずは知ってもらうことが目的。承認されたとしてもたった1剤しかない現時点での本格的な海外展開は現実的でない」(芳井社長)と、消極的なスタンスを示す。海外市場の拡大に生薬確保という隘路が立ちふさがることもその一因としてある。大建中湯に使う生薬が、いずれも日本で取れるものばかりなのも偶然ではないだろう。

また、中国や韓国がそれぞれ国ぐるみで生薬由来の医薬品の国際展開を狙っており、その動きが具体化すれば、今後、生薬の取り合いはますます激化するはずだ。「日本も産官学が一体となって対応しなければ、漢方そのものの存続が危ぶまれる」(渡辺賢治・慶慮義塾大学医学部東洋医学センター長)

との見方もある。

数量確保に加えて、価格の問題もある。製造原価の3割を占める生薬には、需給逼迫による価格の上昇リスクがあるうえ、年ごとの収穫状況によって価格が乱高下する。ツムラの場合「一部を除き契約農家に栽培してもらっているため、市場価格の高騰の影響はほとんど受けない」(久島正史専務)という。

だが、ツムラが仮に、昨今並みの年率8-9%を上回るペースで成長した場合、10年内に倍以上の生薬が必要になる。数量、価格、両面で生薬の安定確保は今後、いっそう切実な課題となるだろう。

もちろん策は講じている。今年に入り、ラオスに生産拠点を設けたほか、国内でも北海道夕張市に生産・加工・貯蔵拠点を新たに設置した。一部生薬では、ツムラだけでなく公的研究機関や他のメーカーも含めて人工栽培の研究も進んでいる。

しかし、気候によって育成できるものは限られ、人工栽培も「コストが数倍もかかり、まったく採算に合わない」(久島専務)のが現状だ。中国への依存度を順次減らすには向こう数年はかかるだろう。

業績の伸びを邪魔しないタイミングで生薬確保の体制が完成できるか、時間との戦いである。

すでに1年半後の社長交代を明言している芳井社長。残りの在任期間と、次期社長にとって、生薬の安定調達にメドをつけることが最大の課題であり続けるだろう。

原料不安ありきの成長計画から抜け出せなければ、ツムラが掲げる「漢方医学の普及」という高邁な目標の実現は遠い。

生薬の安定調達

生薬の安定調達

=TOP=

=TOP=